アルバム

アルバム

こあらのコラム~おたのしみ会、エントランスの様子~

本日、天沼保育園は「おたのしみ会」です。

運動会をあそぼう会と呼んでいたように、クリスマス会は、おたのしみ会と呼んでいます。これも公立天沼保育園時代からの引き継ぎでした。

なぜクリスマス会と呼ばないのか、それは、今の時代さまざまな国籍をもつ子どもたち、ご家庭があります。思想信条の自由もあります。

そういった観点から「おたのしみ会」とすることに。

子どもたちは楽しみにもしているクリスマス。

どんなふうにこのイベントを楽しんだらいいかな?と考えました。様子をお伝えいたします。

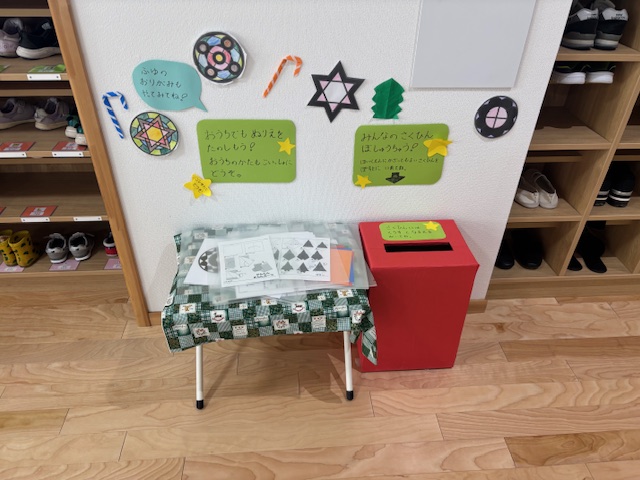

今年の係の人が考えたアイデア、ぬり絵コーナーを設置。

自由に持ち帰ってお家でもぬり絵を楽しんでくれています。

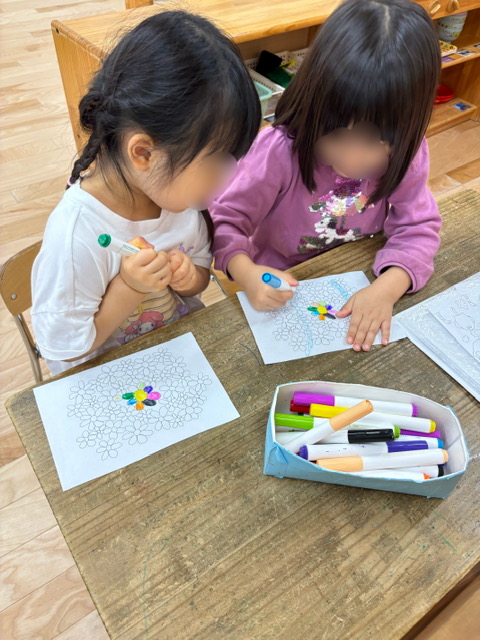

マンダラぬり絵と言って、きれいな模様ができます。

小さい子は全部ぬるのが大変。そこであらかじめ塗りつぶしておくもののも用意。

保護者の方も楽しんでくれています。

とってもアートな作品がたくさんできました。

お家の人も一緒に楽しんでくれて、きっと楽しいひと時があったのでは?と思います。

アドベントカレンダーは、クイズだったり行事についてだったり書かれていて、親子で読みながら帰る姿もよく見られます。

保護者のみな様には意図を理解し、協力していただきとても感謝しています。

また、保育園の各クラスにもプレゼントが届きました。

たくさんのおもちゃが届いたので、遊んでいる様子はまた後日。

エントランスはくつろぎの場にもなっていて、こんなふうに帰り際絵本を読んでもらっている子もたくさん。

素敵な雰囲気です。

園庭開放のお知らせ

天沼保育園にて園庭開放を行います。

詳細は以下の通りです。

【日付】1月24日(金)

【時間】10:00~11:00

【場所】天沼保育園 園庭

【対象】未就学児のお子様とその保護者

保育園の園庭で園児と一緒に自由に遊べます。

是非いらしてください。

こあらのコラム~散歩~

天沼保育園では、今年の夏「保育園第三者評価」を受けました。

保護者のみな様にもアンケートのご協力をお願いし、さまざまな意見をいただきました。

肯定的に受け止めていただいているご意見も多く、たいへんありがたい気持ちとさらなる意欲につながったように感じています。

さまざまな意見の中には、もっと散歩に出かけてほしい、もっと制作づくりをしてほしい、保護者の交流を増やしてほしいなど、そういった意見も多くいただきました。

私たちは保育の年間計画や各月、各週の保育計画を立てて保育を行っています。この時期こういった経験を大切にしたいと願い、それを計画に組み込んでいます。

その保育士としての願いと、子どもの姿を鑑みて保育を行っていますが、保護者のみな様の意見も貴重なものです。保育園の運営は子どもと職員だけではなく、保護者のみな様も大事な一役を担っていただいていると考えています。

そこで保護者のかたからの意見を受け、職員間で話し合いを行いました。

秋は過ごしやすくなり自然に触れる機会も大切にしたい。

保育園の近くには神社や大きな木がある公園がいくつかあります。さまざまな経験の保障が十分できるようにしようと、各クラス無理することはなく、小さい年齢のクラスでは少人数で出かけてみる、大きな4歳5歳くらいの子は、混ざり合って出かけてみるなど、そんな工夫もしながら出かけています。

1歳 八幡神社へ

2歳 ちゃんと手を挙げて

3歳 落ち葉でヒラヒラ~

4歳 登ったり走ったり

5歳 近くのコンビニへ行かせてもらった

今後も保護者のみな様の意見は大切に受け止めながら、子どもや職員の願いとすり合わせ、子どもたちの育ちをまん中にして、園運営ができたらいいなと思います。

園庭開放のお知らせ

天沼保育園にて園庭開放を行います。

詳細は以下の通りです。

【日付】12月20日(金)

【時間】10:00~11:00

【場所】天沼保育園 園庭

【対象】未就学児のお子様とその保護者

保育園の園庭で園児と一緒に自由に遊べます。

是非いらしてください。

こあらのコラム~積み木遊び~

先日、5歳クラスで子どもたちと積み木を積んで遊びました。

私(大人)は規則的に積みたがります。

上の写真は途中から子どもたちが積むようになっていった様子です。

椅子を持って来て限界まで積んでいきました。

子どもたちは発想が柔軟で、思わぬ積み方をします。

隣のタワーを見ながら自分たちも同じように積み始めました。

一瞬“この積み方では積みにくくなるのでは?”と思ってしまうのですが、

絶妙なバランス感覚でアーティスティックなものができあがります。

そんな様子です。

また違う日、4歳クラスで積み木遊びの様子を撮影させてもらいました。

5歳クラスからの刺激を受け、4歳クラスでも積み木遊びが盛んになってきています。

長く並べているなと思いのぞいてみると、線路になっていました。

地面の線路ではなく、橋桁になっているあたり、とても美しい建物だなぁとたいへん感心しました。

その横で一人黙々と並べている姿。

その場所はちょうど良いくらいの狭さで、自分なりのイメージがある様子。

じっくりお家を作っていました。

それぞれに再現しながら遊ぶ様子が私にはとてもアートな活動に感じます。

また違う日、今度は3歳クラス。

ここでも規則的に積んでみると、そのすき間に人形を入れようとする子。

人形が置けるように積んでみると、マンションに見立てていました。

各部屋に人を入れて入居させている様子です。

遊んでいると突然マンションが崩壊してしまい、どうするかな?と思って見ていると、

安心安全なフロアーができていました。

子どもの発想の柔軟なところ、アーティスティックな才能など、いつも感心させられます。

大人の固定観念でその芽をつぶすことがないよう、一緒に楽しみながら、より一層おもしろい発想へとつなげていけたらいいなと思います。

こあらのコラム~つくって遊ぶ~

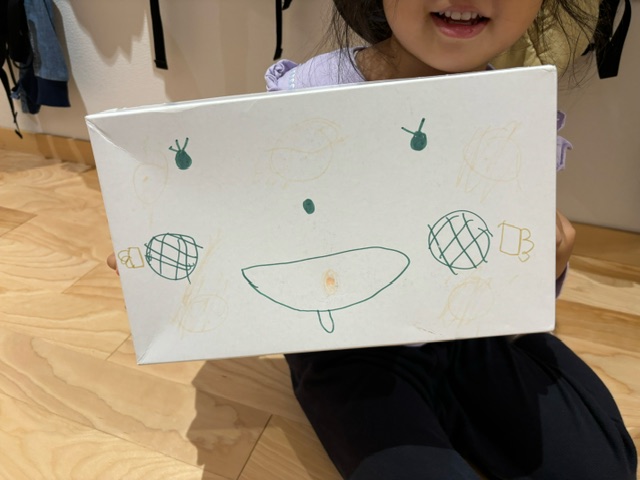

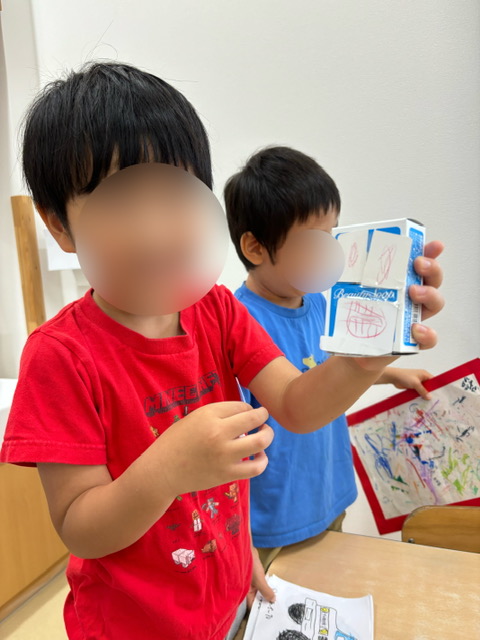

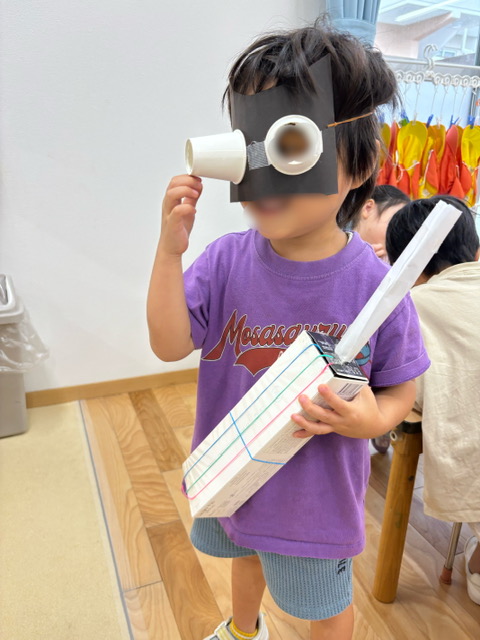

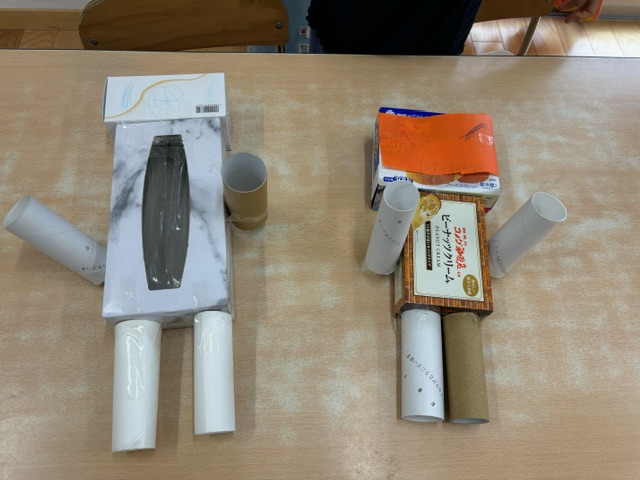

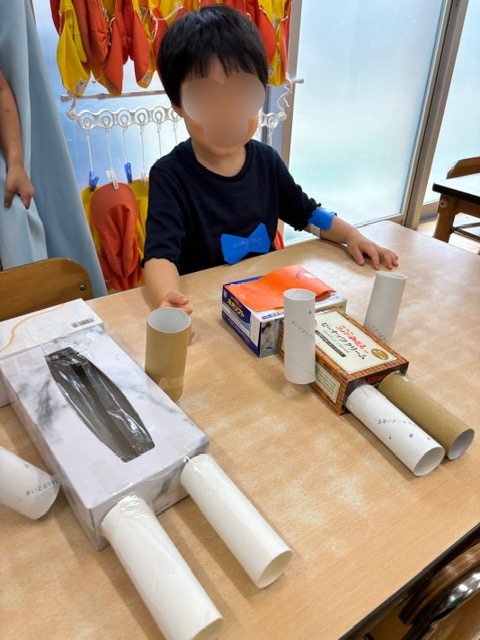

少し前から4歳クラスでは空き箱や廃材を使っての制作遊びがとっても盛んです。

子どもたちのイメージが形になっていく様子や、子どもらしい楽しい着眼点をぜひお伝えしたいと思い、その様子をコラムにいたします。

まずは、“かわいい”が大好きな女の子たちの様子。

カラフルな被り物や飾りができていました。

男の子たちは・・・

「○○センセイだよ」と昨年いた職員を表現。

眼鏡をかけていたので、眼鏡もつけて、

ついでにおひげもつけたそうです。(ひげは子どもたちの遊び心です。)

こちらは、ギターをつくっていました。ゴムが弦のかわり。

これだけでは飽き足らず、

ゴーグルまでつくっていました。

こちらでは、ロボットかなぁ?思っていると「○○センセイ!」と、いつもいる職員を表現。

こちらは、すごろくを表現していました。コマをつくり、ジャンプするところ、ふりだしに戻るなど考えていました。

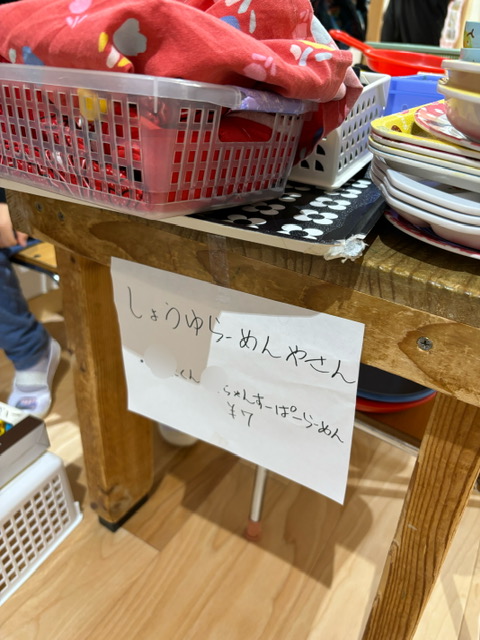

一方でここは、

ラーメン屋さんを開き、

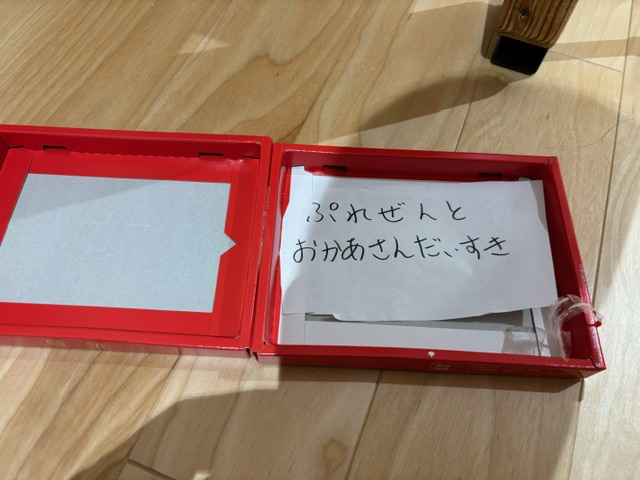

プレゼントづくりまでしていました。

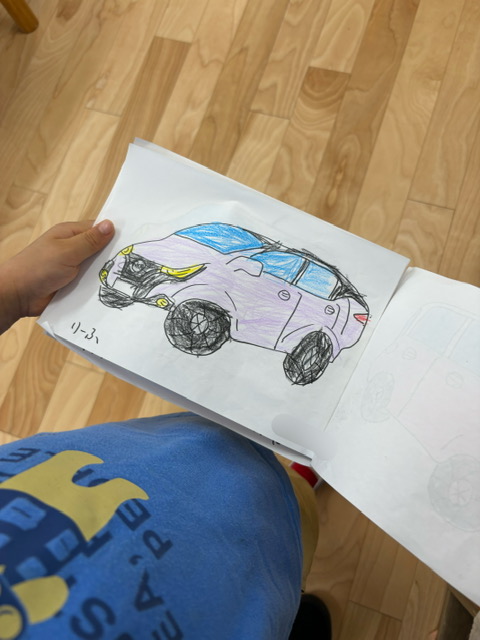

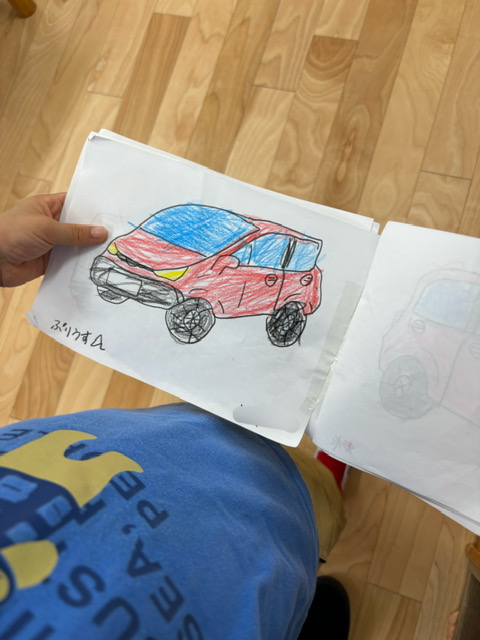

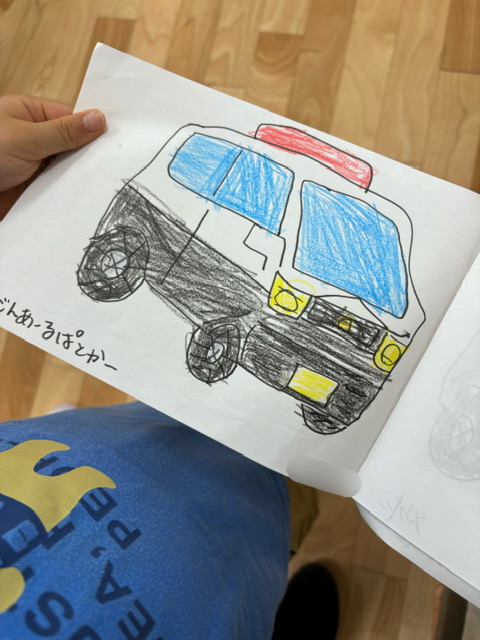

最後に、「これ見て」と言って見せてくれた手作り絵本。

なんと車のカタログでした。保育者に下絵を描いてもらい塗って綴じてつくったそうです。

次回は、積み木コーナーの様子をお伝えしたいと考えています。

こあらのコラム~あそぼう会(運動会)~

10月19日(土)、運動会を行いました。天沼保育園では、運動会を「あそぼう会」と呼んでいます。これは、公立天沼保育園時代から引き継いだものですが、その意図に私たちも共感し、運動会ではなく、あそぼう会として位置づけております。

子どもたちが「楽しかった」「もっと遊びたい!」と思えるように、観客に見せる発表の場というものではなく、日々の暮らしの中にあるものとして、日々の様子を見てもらう場と考えています。些細な差かもしれませんが、見せるために取り組んでいくと、子どもも大人もプレッシャーになりがちで、楽しむということが難しくなります。しかし、日々の暮らしを大切にしていると、子どもたちは自然と「頑張っているところを見てほしい」と考えるようになるようです。きっと自分を認めてほしいのではないかな?と思っています。

私たちのそんな思いを感じているのか?ねらいの通り、子どもたちも保護者のみな様ものびのびとしていて、和やかな雰囲気の中であそぼう会がすすんでいったように感じました。

発表の場ではないとはいえ、いつもとは違う環境でもある当日。たくさんのお客さんの前で、時には保護者席へ向かい、そこから様子を見て、安心できるとまた活動の輪の中に戻ってくるという様子もありました。私たちは“見る参加”も非常に大切にしています。もちろん実際に参加できることも素敵なこと。子どもそれぞれに、自分のタイミングがあります。無理して「もうやりたくない」と思うような行事にはしたくない。そんな思いを保護者のみな様もご理解いただいていたように感じています。きっと不安な気持ちだったり、心配だったりしたことと思います。

保護者のみな様には、ご理解ご協力たいへん感謝しています。

子どもたちも、めいっぱい楽しんでくれて本当に良かった。

あそぼう会の中でのエピソードをご紹介します。

5歳クラスの保護者競技で、デカパン競争と二人三脚を行いました。

5歳クラスに姉がいる3歳クラスのお友達。競技を見て、あいているスペースで保護者の方と、見立て二人三脚をしていました。もちろん足はつながっていません。二人で足をくっつけたつもりになって「1、2、1、2」と言いながら二人三脚ごっこを楽しんでいました。「まねぶだな」と思いました。真似して学ぶ。こんな雰囲気がとっても素敵で、ほっこりした気持ちにしてもらいました。

園庭開放のお知らせ

天沼保育園にて園庭開放を行います。

詳細は以下の通りです。

【日付】11月8,22日(金)

【時間】10:00~11:00

【場所】天沼保育園 園庭

【対象】未就学児のお子様とその保護者

保育園の園庭で園児と一緒に自由に遊べます。

是非いらしてください。

こあらのコラム~1歳児 再現遊び~

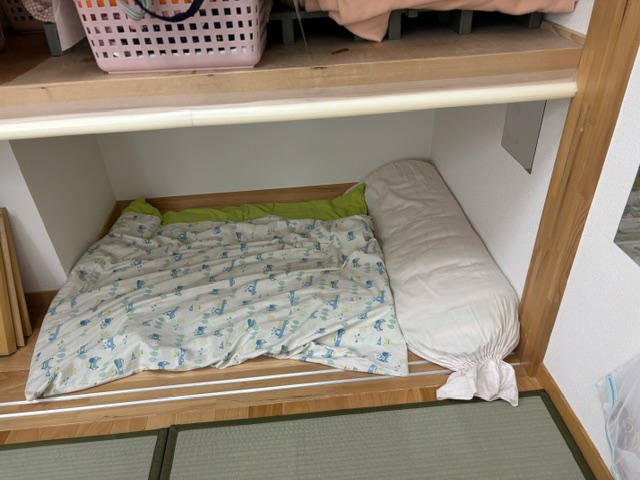

こちらは、1歳児クラスのままごとコーナーです。

その横には押し入れがあり、扉を取っていて、下段はこんなふうなスペースになっ

ています。

ある日、ままごとで見立てた食事を食べる真似をして遊んでいると、「食べたらネンネ」とつぶやきながら、押し入れの下段に。

敷き用の布団マットなのですが、この子たちは布団に見立てて、自ら入って横になっていました。

なんともかわいい再現遊び。

保育園での生活は、食事の後、自分の布団に入り昼寝をするという流れです。

園生活半年が経ち、ずいぶん生活リズムが分かってきて、1歳児も自ら布団に入って眠ることができるようになっています。

「食べたらネンネ」は、普段保育者が言い聞かせているわけではないのですが、子どもたちがそんなふうにつぶやく姿に、生活リズムが定着しているのだなと、うれしく思いました。

この1歳の子どもたちにとっては、生活自体が遊びなのかもしれません。

“私たちを見て”というような表情です。

きっと“私たち食べたらネンネ知っているよ”と言っているのではないかなと思いました。

その隣では、おもちゃを友達の服の上部に入れ「お熱ピッピ」とつぶやく子。

されるままに受け入れる子。

体温測定の再現遊びでした。

普段の生活をよく見ているのだなと感じるシーンです。

再現遊び、子どもたちと楽しんでいきたいです。

園庭開放のお知らせ

天沼保育園にて園庭開放を行います。

詳細は以下の通りです。

【日付】10月25日(金)

【時間】10:00~11:00

【場所】天沼保育園 園庭

【対象】未就学児のお子様とその保護者

保育園の園庭で園児と一緒に自由に遊べます。

是非いらしてください。

« ‹ 3 4 5 6 7 › »