アルバム

こあらのコラム~子どもと大人、それぞれの学び~

先日、保育園職員全体で「夜会議」を行いました。

人権について学び合い、自分自身の育ちも振り返りながら子どもの育ちや人の発達形成について理解を深め、どんなふうな関わりが必要かなど、意見を交わしながら学びました。

こんなふうに、定期的に保育内容など見直したり学んだりしていけるよう、カリキュラム会議という名前で毎月話し合う場を設けています。

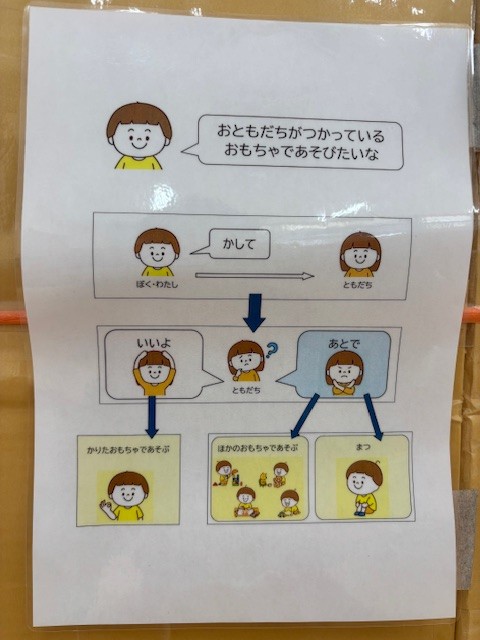

先日のカリキュラム会議では、「かして」「あとで」のやり取りをしっかり子どもたちの身につけていけるような関わり方や保育のあり方について話し合いました。

1歳半頃から友達が使っている物への興味が強くなっていきます。「じぶんの」という気持ちや「いっぱいがいい」という気持ちが強くなる時期、とても大切な育ちの一つです。だからこそ人と気持ちがぶつかる、まだまだ貸してあげるなんて想像もできないぐらいの時期です。

2歳頃になると、自分の持ちものや自分のマークなどを通して人のものと自分のものが比較できるようになります。4歳頃にかけて自他の区別がつくようになっていくのですが、それまでの過程のなかで、友達が使っている物を使いたい時は

・「かして」と言葉で伝えること

・「ダメよ」ではなく「あとで」の方が相手も聞き入れやすいこと

・「いいよ」の時と「あとで」の時があること

など、

必要なやり取りがあることをタイミングを図って伝えたり、手本を見せたりして、この育ちを保障してことが大切になっていきます。

そこで、特にこのやり取りを多く行っている2歳児クラスの遊んでいる場に、時々思い出せるようのイラストを貼ってみることにしました。

毎日このやり取りを行うなかで、子どもたちなりに一生懸命考え工夫していることが伝わります。

やり取りさえできると、それまで頑なだった気持ちがゆるみ、「使っていいよ」と相手にすんなり貸してあげることや、「お母さん(お迎え)が来たら(貸してあげる)ね」と言っていることもあり、子どもの発想のおもしろさを感じたりもします。

いろいろなクラスに入り遊んでいる子どもたちのことろへ行って「入れて」と言うと、1歳児は笑ってはいますが「だめよ」と言う子が多く、2歳児では半々ぐらい、3歳児は何か面白いことが待っているのかな?という想像力が育ち、「なに?なに?」と興味津々で仲間に入れてくれます。

それぞれの育ちにおいて、どんな関わりが必要か?子どもたちの様子から学び、職員間で話し合い、子どもにとっても大人にとっても居心地の良い園になるよう努めてまいりたいです。